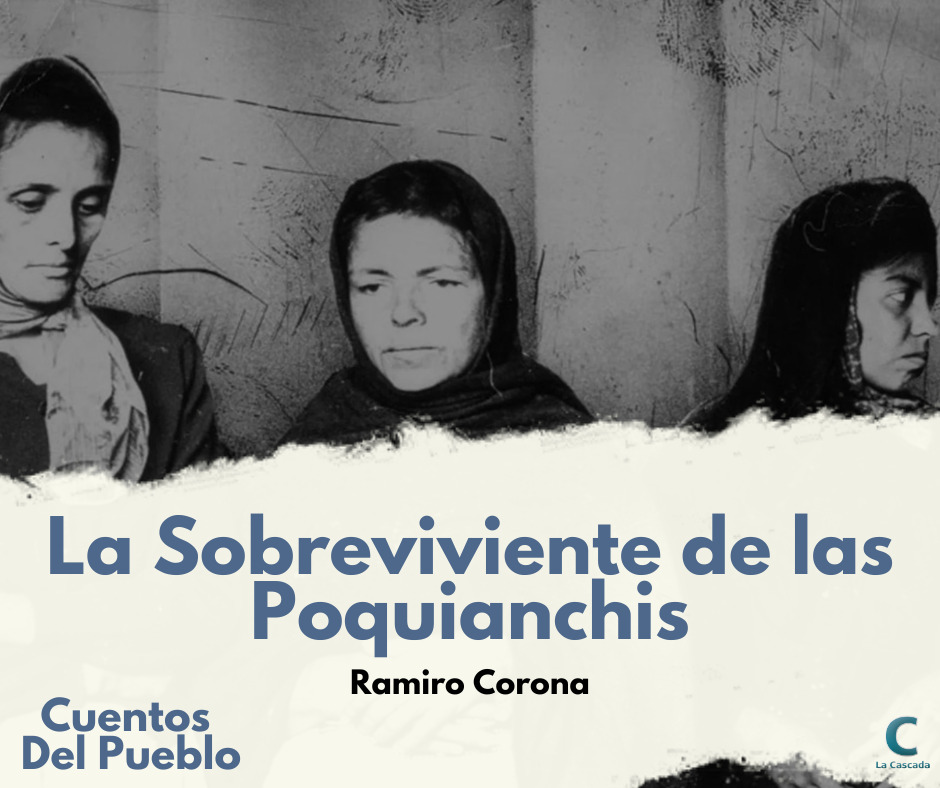

La Sobreviviente de las Poquianchis

Los autobuses calentaban motores. El sonido gorgoreante arrullaba a palomas e indigentes. La ciudad despertaría a poco. Llegarían los primeros taxis, después las bicicletas con el birote de la central. Las luces de una vitrina se encendieron, alguien pasó un trapo por los vidrios empañados y despertó algunas moscas.

Esa mañana el periodista había telefoneado a su mujer. Habría de cubrir una entrevista fuera de la ciudad y llegaría hasta el día siguiente a casa. Abordó el camión de pasajeros con rumbo a El Salto. El sol entraba por las ventanas y calentaba los asientos vacíos. Algunos pasajeros dormían. El viaje de una hora servía para reponerse del trabajo o de alguna fiesta.

Aurelio Anzúa aprovechó el camino para revisar los pormenores de la entrevista. Visitaría a una mujer llamada Catalina Téllez, sobreviviente de una red de trata de blancas, las famosas Poquianchis.

El grupo de criminales, compuesto por cinco hermanas y algunos hombres, operó en los estados de Guanajuato y Jalisco. Sus burdeles eran protegidos por curas y políticos, sus principales clientes. Secuestraban niñas y jóvenes, que después prostituían. Algunas de ellas morían de hambre, golpes o hemorragias internas. Otras quedaban embrazadas y les practicaban abortos rudimentarios por lo que morían. Las que no morían en ese momento se quitaban la vida poco después.

Las Poquianchis realizaban rituales arcanos para alimentar entes demoníacos. Enterraban vivas a las mujeres que no servían para el negocio como tributo al maligno.

Ese día Anzúa sólo quería pasar la una noche de copas y cogerse a una mujer distinta a la que dormía en su casa.

El autobús llego al pueblo. La central era un tejaban con láminas destruidas y oxidadas. Anzúa preguntó a los lugareños la dirección. Dentro del pueblo no había taxis, tendría que emprender una caminata bajo el sofoco del sol de mayo.

Llegó a la dirección de Catalina Téllez agitado y con la boca reseca. Era una casa triste. De un blanco deslavado por el paso de los años, llena de grietas color oxido en toda la fachada. En la entrada, macetas sin plantas, tapizadas de colillas de cigarro.

El periodista se preguntó si era la casa correcta. No era agradable a su vista y aún así decidió tocar.

Se abrió la puerta y una mujer apareció en el umbral.

—Disculpe, ¿es usted Catalina Téllez?

—Sí.

—Vengo del periódico Metro, a lo de la entrevista. Le telefoneamos hace dos semanas, ¿lo recuerda?

Ella parecía dudar.

Anzúa resistía bajo el sol con una carpeta a modo de visera. El resudor de la frente hizo que le ardieran los ojos.

La mujer llevaba un vestido ajustado, corto y floreado.

—Sí, pase por favor.

El hombre atravesó el umbral con prisa.

—¿Le ofrezco algo de tomar?

—Sí, agua helada, ¿tiene?

Catalina caminó hacia la cocina y Anzúa la miró. Pensó en sus apetitosas piernas blancas que se movían como dos columnas de mármol. Pensó en sus muslos candentes apretándose contra su entrepierna. Le gustó la imagen de cogerla por delante y por detrás. Ansiaba respirar el olor que arrojan los desenfrenos humanos.

”Qué ricas piernas me voy a cenar”, pensó.

Ella regresó de la cocina con el agua. Se sentó frente al periodista.

—¿Tiene la paga por la entrevista?

—Sí, aquí está.

El hombre sacó del portafolio un sobre con dinero y lo lanzó despectivo a la mujer. Ella lo contó y lo guardó bajo uno de los cojines del sillón.

—Bien. Tiene lo que quiere. Empecemos con la entrevista.

Anzúa se rascó la entrepierna y puso la grabadora sobre la mesa de centro. Preguntó:

—Qué, ¿cuántas veces la violaron con las brujas? —preguntó mirándole el escote.

La mujer, inmutable. El periodista hizo una mueca. Continuó:

—Cuando te violan muchas veces, ¿te empieza a gustar? ¿Eh? ¿Hay algo de placer en eso?

El silencio reinaba en la sala. El hombre pasó a otra pregunta.

—¿Quiénes cogen mejor, los curas o los políticos? —dijo recargándose en el sillón para poder ver el inicio del muslo de Catalina.

Desde el sillón color negro como un gato, Catalina lo veía inmutable, silenciosa. El sol por detrás hizo unas ventanas oscuras en sus ojos, como si en ellos empezara la noche.

—Qué, ¿usted también tuvo hijos que abortó con las Poquianchis?

Ninguna de las preguntas provocaba en ella algún movimiento. Su semblante, congelado, inmutable y absorto a la realidad. Comenzó a recordar… Fue señalada por la gente, obligada a no salir más a las calles. La vida se le hizo imposible. Lanzaban animales muertos a su casa, sobre todo gatos blancos y negros decapitados. Gallinas sin piernas o sin cabeza que corrían como si no estuvieran decapitadas. Era amenazada, considerada una impureza por la comunidad, alentada por esa fe ciega que dice: ama y juzga al prójimo por igual. Catalina era una sobreviviente, la única.

—¿Es verdad que las Poquianchis tenían pacto con el diablo? Oiga, ¿y El Tepo, qué tal cogía?

—¡No! ¡No! ¡No! —dijo ella y agachó la mirada.

—Sólo conteste las preguntas, para eso se le pagó. No me ha dicho nada que sirva.

La mujer subió los pies al sillón. Ocultaba su mirada entre sus rodillas dobladas.

—Tendrás que devolver el dinero, preciosa, o pagarlo de alguna otra forma —insinuó y le tocó el hombro.

En ese instante algo se quebró dentro de Catalina.

—Oye, ¡psssstt! ¿Qué te sucede? ¿No me escuchas? —chasqueó procaz los dedos en el aire.

Algo en la atmosfera de la casa cambió. Una nube tapó el sol de la tarde y las ventanas dejaron de iluminar la sala. Reinó la oscuridad y comenzó a sentirse una frescura nocturnal. El ruido de la calle se apagó. Todo estímulo del exterior quedó suspendido. Se detuvo el tiempo de todas las cosas.

La grabadora giró por sí sola en la mesa. Los ojos de Catalina Téllez se blanquearon por completo, se levantó como jalada del cuello por una cuerda. Flotaba en medio la sala con los pies descalzos. Emitía un alarido espectral y maldito.

El periodista, inmóvil, los ojos vidriosos, intentaba moverse pero algo lo detenía. Devastados sus labios, temblaban, sin que pudiera salir algún sonido de su boca. Miró lo que flotaba frente a él, esa cosa. En su mirada apareció el brillo de la muerte, la terrible angustia. Una garra oscura le partió la cara, el hombre grito, pero nadie lo escuchó fuera de casa. La segunda garra le destrozó el cuello.

Catalina Téllez despertó y vio al periodista Anzúa sin rostro, sentado en el sillón de la sala. Arrastró el cuerpo hasta el patio. Levantó una tapa de madera del suelo, que ocultaba una fosa. Arrojó el cuerpo. No hubo ningún ruido cuando cayó, había sido amortiguado por otros cuerpos, por los gatos blancos y negros, por las gallinas.

Ramiro Corona